辻野 匠/TuZino, Taqumi

ギリシャ文字をラテン文字に翻字するというのはローマ時代からある.では,逆 はどうなのだらうか? 現代ギリシャ語では,現在のギリシャ語の音韻にもとづ いて英語や欧州の言葉をギリシャ文字で翻字してゐる.ギリシャ語圏では,なん でもギリシャ文字で表現するわけだ.日本人は仮名,漢字にアルファベット,ギ リシャ文字といくつもの文字を使ひわけてゐるので,これは理解しがたいかもし れないが,欧州ではある文化が使用する文字は一種類しかない.ラテン文字圏は ラテン文字しか使はないし,キリル文字圏ではキリル文字しか使はない.

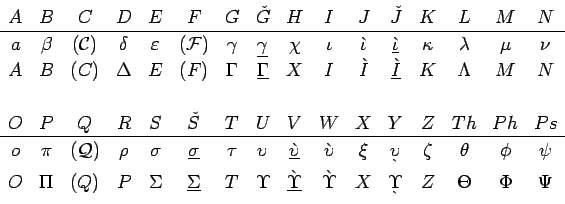

現代の事情はわかった.しかし,現代のギリシャ語の音韻は西洋古典で倣った古 典的音韻とずいぶん隔たりがある(例.βは古典では[b]だが現代は[v],δは古 典では[d]だが現代では[dh]=theの子音である).これに従って翻字すると,西洋 諸語に存在する膨大な数の古典ギシリャ語からの借入語の翻字に破綻を來す心配 がある.ここでは,B=βのように,古典風の翻字を考えたい.

注意

,

soft g. (E) giantのg. (F) Gitanesのg ,

(E) jokeのj, (F) Bonjourのj. Š, š (E) sheetのsh, (F) marché のch, (D) Englischのsch

正確にはフランス語Bonjourのjは英語pleasureのsと同じで,yogh(有声後部歯茎 摩擦音).英語のjはd-yogh(有声後部歯茎破擦音)で仏語とは異なるが,ここでは 厳密には考えない.jの字を翻字したいが,半母音(ヤ行の子音)ではないことを 示したい時に用いる.同じことはgにも云へる.仏語のsoft gと英語のsoft gは それぞれの言語のjを同じ音をもっている.

また,帯気母音のhはで示す.たとえば

.

この翻字表を見てわかるように,もっとも混乱しているのは![]() である.

である.

![]() は重複して使われているが,これは

は重複して使われているが,これは![]() はローマ字のU,V,W,Y

の元になっているためである.同じ起源というわけだ.これの事情(歴史)はおも

しろいので後で簡単に述べる.翻字としては字音符で辨別することにした.ギリ

シャ文字の場合,アクセント記号が字の上に乗るので,字音符は必然的に字の下

に配置される(Vの

はローマ字のU,V,W,Y

の元になっているためである.同じ起源というわけだ.これの事情(歴史)はおも

しろいので後で簡単に述べる.翻字としては字音符で辨別することにした.ギリ

シャ文字の場合,アクセント記号が字の上に乗るので,字音符は必然的に字の下

に配置される(Vの

![]() は例外.これはアクセントのないUという

意味を子音という意味に曲解してVということにしているため.後述).

は例外.これはアクセントのないUという

意味を子音という意味に曲解してVということにしているため.後述).

小文字の![]() はuに似ている.Uは

はuに似ている.Uは![]() の最初のローマ字といえる.

の最初のローマ字といえる.

![]() の発音は古典期以前は[u]でローマ字と同じだったが,古典期になると

[y](Hütteヒュッテのü)の音に変化した.[u]の音はフランス語のように

の発音は古典期以前は[u]でローマ字と同じだったが,古典期になると

[y](Hütteヒュッテのü)の音に変化した.[u]の音はフランス語のように

![]() として表現する(ただし,

として表現する(ただし,![]() は語によっては[ou]や[o:]と

も発音された).ラテン語では古典期以前に字を西ギリシャ人からもらったので,

ローマ字ではuは[u]だがギリシャ語では[y](ü)と不一致がある.ここでは簡単

のため

は語によっては[ou]や[o:]と

も発音された).ラテン語では古典期以前に字を西ギリシャ人からもらったので,

ローマ字ではuは[u]だがギリシャ語では[y](ü)と不一致がある.ここでは簡単

のため![]() は[u]とする.

は[u]とする.

大文字の![]() はYに似ている.ローマ人がギリシャを征服し文化や技術を

接収する時に大量のギリシャ語をローマ人にながれ込んできた.ローマ人がラテ

ン文字で翻字した際に,ギリシャ語の

はYに似ている.ローマ人がギリシャを征服し文化や技術を

接収する時に大量のギリシャ語をローマ人にながれ込んできた.ローマ人がラテ

ン文字で翻字した際に,ギリシャ語の![]() とローマ字のUが音価が異なっ

ていることに気がつき,この違いを表現するために

とローマ字のUが音価が異なっ

ていることに気がつき,この違いを表現するために![]() という字を)輸入

したためである.したがって,Yは

という字を)輸入

したためである.したがって,Yは![]() の再輸入品といへる.Yと

の再輸入品といへる.Yと

![]() のこまかい違いは字体の相異である.ここでは,下書きの

iota風に

のこまかい違いは字体の相異である.ここでは,下書きの

iota風に

![]() の下に,重アクセント(grave)を配置することで表現した

(

の下に,重アクセント(grave)を配置することで表現した

(

![]() ).下書き

のiotaを適用するなら,

).下書き

のiotaを適用するなら,

![]() となる.

となる.

VはUの最初の派生物である.ローマ時代,Uは母音にも子音にも使はれてゐた.

UENUSと書いて,ウェーヌスと読む.英語のヴィーナス(美の神,金星)である.

最初のUは[w]の発音を担う子音である.日本語で云へばワ行頭子音である.二番

目のUは純然たる母音のU「ウ」である.このように同じ文字を母音にも子音にも

使っていたから,時々混乱がおきることがあった(同じ事情がIにもあった).Fは

ギリシャ語ではワゥといって[w]の音価をもっていたので,Fを反対にしてみたり

(Fそのままだとラテン語のF[f]になってしまうから)といろいろ試みられたが,

最終的な解決は中世になって子音をV,母音をUと書きわけてからである.その後,

Vは[w]から[v]に音価が変ってしまった. 一方のWは主にゲルマン人の間で,[w]

の音を示すために別途発明されたものである.ゲルマン語では逆に,Vの音価が

[v]ではなく,[v]の無声音の[f]に弱化してしまい,W[w]の方が[v]に強まってし

まった.したがってVolks Wagenはヴォルクス・ワーゲンではなく,フォルクス・

ヴァーゲンなのである.このようにVとWの音価は言語それぞれである.ここでは

![]() で表現した.重アクセントはアクセントが失われたという意

味で,これを「母音ではなくなった」という風に曲解した.

で表現した.重アクセントはアクセントが失われたという意

味で,これを「母音ではなくなった」という風に曲解した.

![]() のように短音記号で表現してもよいだらう(同じことはJにも云へる).WとVは上

述のようにややこしい経緯と音価をもっているので翻字しにくいが,翻字しわけ

る場合は,より摩擦の大きいV[v]を

のように短音記号で表現してもよいだらう(同じことはJにも云へる).WとVは上

述のようにややこしい経緯と音価をもっているので翻字しにくいが,翻字しわけ

る場合は,より摩擦の大きいV[v]を

![]() として表現

する.

として表現

する.

もう読者は,次のような字を見ても驚かないだらう.

![]()

yはuなのだから.

| 行\段 | ア/a/ |

イ/i/ |

ウ/u/ |

エ/e/

|

オ/o/ |

| ア行/'/ | あ |

い |

う |

え

|

お |

| カ行/k/ |

か

|

き

|

く

|

け

|

こ |

| サ行/s/ |

さ

|

し

|

す

|

せ

|

そ |

| タ行/t/ |

た

|

ち |

つ

|

て

|

と |

| ナ行/n/ |

な |

に |

ぬ

|

ね

|

の |

| ハ行/h/ |

は

|

ひ |

ふ

|

へ

|

ほ |

| マ行/m/ |

ま |

み |

む

|

め

|

も |

| ヤ行/'/ | や

|

- | ゆ

|

(イェ)

|

よ

|

|

|

や

|

- | ゆ

|

(イェ)

|

よ

|

| ラ行/r/ |

ら

|

り |

る

|

れ

|

ろ |

| ワ行/'/ | わ

|

ゐ

|

- | ゑ

|

を

|

|

|

わ

|

ゐ

|

- | ゑ

|

を

|

| 行\段 | ア/a/ |

イ/i/ |

ウ/u/ |

エ/e/

|

オ/o/ |

| ガ行/g/ |

が

|

ぎ

|

ぐ

|

げ

|

ご |

| ザ行/z/ |

ざ

|

じ

|

ず

|

ぜ

|

ぞ |

| ダ行/d/ |

だ

|

ぢ

|

づ

|

で

|

ど |

| バ行/b/ |

ば

|

び

|

ぶ

|

べ

|

ぼ |

| パ行/p/ |

ぱ |

ぴ |

ぷ

|

ぺ

|

ぽ |

| 行\段 | ア/a/ |

イ/i/ |

ウ/u/ |

エ/e/

|

オ/o/ |

| カ行/k/ |

きゃ

|

(き

|

きゅ

|

きぇ

|

きょ

|

| サ行/s/ |

しゃ

|

(し

|

しゅ

|

しぇ

|

しょ

|

| タ行/t/ |

ちゃ

|

(ち |

ちゅ

|

ちぇ

|

ちょ

|

| ガ行/g/ |

ぎゃ

|

(ぎ

|

ぎゅ

|

ぎぇ

|

ぎょ

|

| ザ行/z/ |

じゃ

|

(じ

|

じゅ

|

じぇ

|

じょ

|

| ダ行/d/ |

ぢゃ

|

(ぢ

|

ぢゅ

|

ぢぇ

|

ぢょ

|

ヤ行ワ行や開拗音・合拗音は,「ユ」や

「ヰ」のようなtie bar(widehat)で表現した.これ は日本語として二つの母音で一母音をなしてゐることを表現したものである.も ちろん,ラテン文字翻字表で示したように,

や

としてもよい.この方法は,ギリシャ語が書けるフォ ント等の計算機環境なら標準で対応している.もし計算機環境は許すのであれば,

や

としてもよいが,

ができる環境なら,

も可能だらう. こちらのほうがより日本語の音韻には適っている.

ヘボン式風にしたい場合は,ツを

![]() ,フを

,フを

![]() のよ

うにできるが,シ(shi)やチ(chi),ジ(ji)は表現が難しい.ギリシャ語は硬口蓋

化,あるいは軟音化がほとんどない言語であって,文字にもそれが反映されてお

り,硬口蓋化した音をうまく表現できない.現代語でヤは

のよ

うにできるが,シ(shi)やチ(chi),ジ(ji)は表現が難しい.ギリシャ語は硬口蓋

化,あるいは軟音化がほとんどない言語であって,文字にもそれが反映されてお

り,硬口蓋化した音をうまく表現できない.現代語でヤは

![]() であるから(

であるから(

![]() で[j]になる.ちなみに,ギは

で[j]になる.ちなみに,ギは

![]() と

書く),シを

と

書く),シを

![]() としてもいいが,あまりしっくり来ているよう

には思へない.むしろshをSの帯気音として

としてもいいが,あまりしっくり来ているよう

には思へない.むしろshをSの帯気音として

![]() とするほうが本来の

表現に近いかもしれない.ジは同じように

とするほうが本来の

表現に近いかもしれない.ジは同じように![]() となる.問題はチである.

ギリシャ語ではチの音を表現するのは難しい.SのようにTの帯気音というと

となる.問題はチである.

ギリシャ語ではチの音を表現するのは難しい.SのようにTの帯気音というと

![]() (th)になってしまうし,C+Hと考えてKの帯気音というと

(th)になってしまうし,C+Hと考えてKの帯気音というと![]() (ch,kh)

になってしまう.ローマ字圏ではC[k]が硬口蓋化を起こしてt-esh(churchのチ)

やesh(chansonのシャ)になったのに対して,ギリシャ語ではまったくそのような

ことは起きなかったため,Cのような便利な(というか言語によって読みかたが異

なっており解釈困難な)文字がないのである.チをあえて表現するなら,t-eshの

精神に基づいて

(ch,kh)

になってしまう.ローマ字圏ではC[k]が硬口蓋化を起こしてt-esh(churchのチ)

やesh(chansonのシャ)になったのに対して,ギリシャ語ではまったくそのような

ことは起きなかったため,Cのような便利な(というか言語によって読みかたが異

なっており解釈困難な)文字がないのである.チをあえて表現するなら,t-eshの

精神に基づいて

![]() (tshi)が妥当だらう.もし,前述のラテン文字

翻字表に従うなら,

(tshi)が妥当だらう.もし,前述のラテン文字

翻字表に従うなら,

![]() となる.ヘボン式のジは翻字表

に基づけば,

となる.ヘボン式のジは翻字表

に基づけば,

![]() であるが,

であるが,

![]() のアイディアに従うならはジは

のアイディアに従うならはジは

![]() (ま

たは

(ま

たは

![]() )となるだらう.

)となるだらう.

![]() は翻字表

では触れなかったが,それは

は翻字表

では触れなかったが,それは![]() ,

,![]() ,

,![]() は同じ音価に収斂してしまって

いるためで,翻字のため必要なら導入してもよいだらう(たとえばキリル文字の

Ж/英語圏ではzhとして翻字される/).

は同じ音価に収斂してしまって

いるためで,翻字のため必要なら導入してもよいだらう(たとえばキリル文字の

Ж/英語圏ではzhとして翻字される/).

この文書はLaTeX2HTML 翻訳プログラム Version 2002-2-1 (1.70)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996,

Nikos Drakos,

Computer Based Learning Unit, University of Leeds,

Copyright © 1997, 1998, 1999,

Ross Moore,

Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

を日本語化したもの( 2002-2-1 (1.70) JA patch-2.0 版)

Copyright © 1998, 1999,

Kenshi Muto,

Debian Project.

Copyright © 2001, 2002,

Shige TAKENO,

Niigata Inst.Tech.

を用いて生成されました。

コマンド行は以下の通りでした。:

latex2html -local_icons -accent_images textrm -split 0 -noaddress euc.

翻訳は tuzino によって 平成19年12月24日 に実行されました。